第一节 分 类 法

一、分类法概述

(一)分类法的意义

分类法是指先以产品的类别作为成本计算对象,归集生产费用,计算出各类完工产品的总成本,然后采用一定的方法再将总成本在同类产品中进行分配,计算出各种产品成本的方法。

在产品品种、规格较多的工业企业,如果按产品的每一品种、规格归集生产费用,计算产品成本,那么成本计算工作将极为繁重。为了简化产品成本的计算工作,可以将品种相似或同一品种不同规格的产品归为一类,按产品的类别归集生产费用,计算出各类完工产品的总成本,再将其按照一定的标准和方法在同类产品中进行分配,分别计算出各种品种或规格的产品成本。因此,分类法是品种法的延伸,实际上分类法就是将类别作为品种,按品种法计算出类别产品成本后,再按照一定的方法,将各类产品总成本在同类产品之间进行分配,计算出各种产品的成本。由此可见,分类法不是一种独立的成本计算方法,在实际工作中它要根据各类产品的工艺特点和管理上的需要,与品种法、分批法或分步法结合运用。

分类法适用于使用的原材料和生产工艺过程基本相同,产品的品种、规格较多,并可以按照一定标准予以分类的服装、针织、食品、化工、电子元件等企业。

(二)分类法的特点

1.成本计算对象 分类法是以产品的类别作为成本计算对象,按产品类别设置“基本生产成本”明细账户,归集生产费用。对于各类产品所耗费的直接费用,直接记入各类产品的“基本生产成本”明细账户,对于各类产品共同发生的间接费用,应采用适当的方法分配后,再记入各类产品的“基本生产成本”明细账户。

2.成本计算期 分类法的成本计算期要根据企业产品生产组织的特点和管理上的需要来确定的。如果是大量、大批生产,可以结合品种法或分步法计算产品成本,其成本计算期应与会计报告期相一致,以日历月份作为成本计算期,固定在月末计算产品成本;如果是小批生产,可以结合分批法计算产品成本,其成本计算期则与会计报告期不一致,以生产周期作为成本计算期。

3.生产费用的分配 分类法如果结合品种法或分步法计算产品成本,在月末应将该类产品所归集的生产费用在完工产品与在产品之间进行分配;分类法如果结合分批法计算产品成本,在月末所归集的费用则不需要进行分配,该类产品如未完工是在产品成本,如已完工则是产成品成本。

二、分类法的成本计算程序及应用

分类法如果与品种法或分步法结合应用,那么其成本计算程序与品种法或分步法基本相同;如果与分批法结合应用,则与分批法基本相同。它们之间的区别为:分类法是按产品的类别设置基本生产成本明细账户,按产品类别归集生产费用;此外,分类法的成本计算还多最后一个程序,就是将各类完工产品的总成本在同类各种产品之间进行分配,计算出各种产品的成本。

将各类完工产品的总成本分配给该类产品中的不同品种或不同规格的产品,必须先选择合理的分配标准。

同类产品内各种不同品种或规格的产品之间分配费用的标准,可以采用产品的经济价值指标,如计划成本、定额成本、销售价格等;也可以采用产品的技术性指标,如重量、体积、长度、浓度、含量等。企业应选择与产品生产耗费高低有密切联系,又简便易行的分配标准。各成本项目可以采用不同的分配标准分配费用,使分配的结果更加合理。

按产品类别计算出某类产品成本后,要将其在同类产品之间进行分配,分配的方法通常有系数分配法和定额比例法两种,现分别予以阐述。

(一)系数分配法

系数分配法是指先将各类产品的分配标准折算成相对固定的系数,再将各类产品的总成本在类内各种产品之间按照系数分配成本的方法。

1.系数分配法分配各种产品成本的程序 有以下三个程序。

(1)确定系数 企业在确定系数时,通常在同一类别的产品中,选择一种产量较大、生产稳定或者规格适中的产品作为标准产品。将标准产品的系数定为“1”,再将其他各种产品的分配标准与标准产品的分配标准相比较,计算出其他各种产品的系数。产品系数的计算公式如下:

某种产品单位系数=该种产品的分配标准/标准产品的分配标准

某种产品总系数=该种产品实际完工产量×该种产品的单位系数

通常分别计算产品原材料费用总系数和加工费用总系数。

(2)确定各成本项目费用分配率 根据各类产品成本计算表各成本项目反映的金额,分别将其除以类别内各种产品总系数之和,以取得各成本项目费用分配率。其计算公式如下:

某类产品某成本项目费用分配率=该类完工产品该成本项目费用总额/该类内各种产品总系数之和

(3)计算分配各种产成品成本 根据同类产品内各种产品的总系数,以及该类产品各成本项目费用分配率,分配各种产成品的成本。其计算公式如下:

某种产品应负担某成本项目的费用=该种产品该成本项目总系数×该类产品该成本项目费用分配率

2.系数分配法的应用 通过举例予以说明。

【例】 广信工厂将品种相似的甲、乙、丙三种产品归为A类产品。7月31日,甲产品完工1200件,乙产品完工1000件,丙产品完工800件。A类产品以甲产品作为标准产品,该类产品的原材料以原材料费用定额作为分配标准,甲、乙、丙三种产品原材料的单位费用定额分别为70元、73.50元和77元;加工费用以定额工时作为分配标准,甲、乙、丙三种产品的定额工时分别为2小时、2.2小时和2.3小时。A类产品按定额成本计算在产品成本法计算在产品成本,A类产品的产品成本计算表如图表6-1所示。

根据上列资料用系数分配法分配A类产品成本。

1)确定A类产品内各种产品的系数。

(1)先确定各种产品的单位系数如下:

已知甲产品为标准产品,那么其原材料费用系数和加工费用系数均为1。

乙产品原材料费用系数=73.50/70.00=1.05

丙产品原材料费用系数=77.00/70.00=1.10

乙产品加工费用系数=2.2/2=1.10

丙产品加工费用系数=2.3/2=1.15

(2)再根据单位系数计算各种产品总系数,编制产品系数计算表如图表6-2所示。

2)根据图表61产品成本计算表和图表62产品系数计算表中的有关资料,计算甲、乙、丙三种产品原材料费用分配率和加工费用分配率,编制产品各项费用分配率计算表如图表6-3所示。

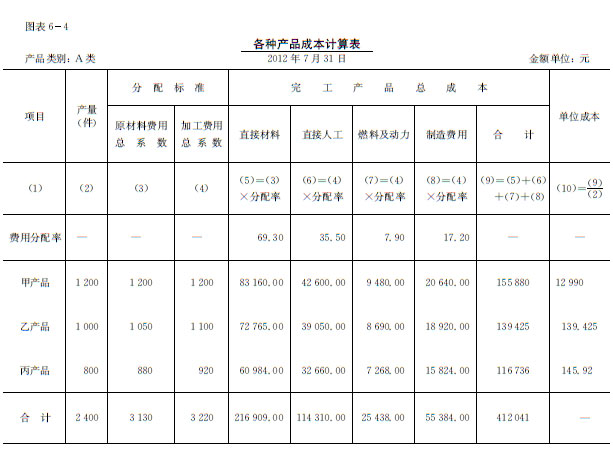

3)根据图表6-2产品系数计算表、图表63产品各项费用分配率计算表有关资料,分配A类产品的成本,编制各种产品成本计算表如图表6-4所示。

4)根据分配的结果,结转完工产品成本。作分录如下:

借:库存商品———甲产品 155880.00

借:库存商品———乙产品 139425.00

借:库存商品———丙产品 116736.00

贷:基本生产成本———A类产品 412041.00

(二)定额比例法

定额比例法是指将各类产品的总成本,按照定额比例在同一类别内各种产品之间进行分配成本的方法。

1.定额比例法分配各种产品成本的程序 有以下三个程序。

(1)确定分配标准 采用定额比例法分配原材料费用,通常采用定额原材料费用或定额消耗量作为分配标准;分配加工费用通常采用定额工时或者各项费用定额作为分配标准。

(2)确定各成本项目费用分配率 根据各类产品成本计算表各成本项目反映的金额,将其分别除以类别内各种产品分配标准之和,取得各成本项目费用分配率。其计算公式如下:

某类产品某成本项目费用分配率=该类完工产品成本项目费用总额/该类内各种产品分配标准之和

(3)计算分配各种产成品成本 根据同类产品内各种产品的分配标准,以及该类产品各成本项目费用分配率分配各种产品成本。其计算公式如下:

某种产品应负担某成本项目的费用=该种产品该成本项目分配标准×该类产品该成本项目费用分配率

2.定额比例法的应用 通过举例予以说明。

【例】 根据前例广信工厂的资料,用定额比例法分配A类产品成本。

(1)确定A类产品的分配标准。A类产品内的各种产品的原材料费用以定额费用作为分配标准,加工费用以定额工时作为分配标准。根据单位产品的费用定额和工时定额计算各种产品的定额费用和定额工时,编制“产品定额费用与定额工时计算表”如图表6-5所示。

(2)计算费用分配率。根据图表6-1产品成本计算表和图表6-5产品定额费用与定额工时计算表中的有关资料,计算各成本项目费用分配率,编制产品各项费用分配率计算表如图表6-6所示。

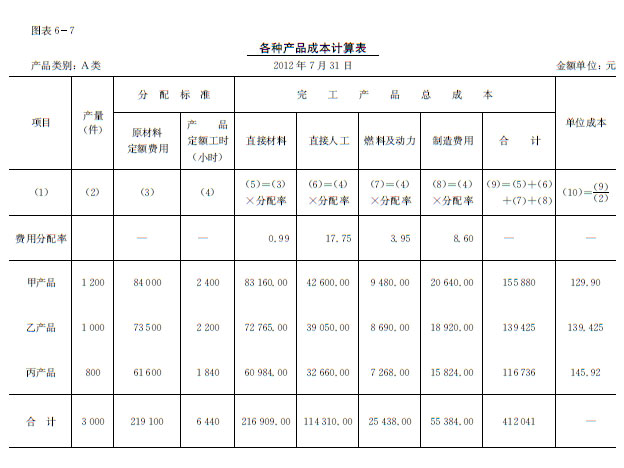

(3)分配A类产品成本。根据图表6-5产品定额费用与定额工时计算表与图表6-6产品各项费用分配率计算表有关资料,分配A类产品成本,编制“各种产品成本计算表”如图表6- 7所示。

三、分类法的优缺点

采用分类法计算产品成本,由于以产品类别作为成本计算对象,因此应按产品类别设置“基本生产成本明”细账。各种费用汇总分配表也相应地按产品类别计算编制,从而大大简化了费用的分配工作和“基本生产成本”明细账的登记工作,并且能够在产品品种、规格较多的情况下,掌握各类产品的成本水平。但是,由于对同一类别内各种产品成本的计算,都是按事先设定的标准进行分配的,因此,计算的各种产品的成本具有一定的假定性。

为了相对合理地、准确地计算各种产品的成本,在产品类别的确定和分配标准的选择上,应慎重作出决策。在产品类别上,应将耗费的原材料和工艺技术过程相近似的产品归为一类,并且类距要适中。在分配标准上,要选择与成本水平高低联系最密切的分配标准分配费用。当产品的结构、耗用的原材料或工艺过程发生较大变动时,应及时修订分配系数,或者另行选择分配标准,以确保产品成本计算的正确性。

第二节 定 额 法

一、定额法概述

(一)定额法的意义

定额法是指以产品的定额成本为基础,加减实际脱离现行定额的差异、材料成本差异和定额变动差异,以计算产品实际成本的方法。

以前所阐述的品种法、分批法、分步法和分类法等成本计算方法,生产费用的日常核算和产品成本的计算都是按实际发生额进行归集和分配的,因此,产品成本与定额成本之间的差异,只在月末计算出实际成本以后,通过与定额成本的对比,才能确定,而不能在月份内生产过程中及时地反映出来。所以无法及时分析差异产生的原因,难以充分发挥对产品成本定额控制和管理的作用。

定额法是在加强企业产品定额管理的基础上产生的,采用这种方法,在生产费用发生时,能根据生产费用定额和实际发生额,确定其脱离现行定额的差异,以随时控制和监督生产费用的发生,促使企业节约生产费用,降低产品成本。

(二)定额法的特点

1.成本计算对象 定额法是产品成本计算的辅助方法,企业采用定额法的目的是为了加强成本定额管理和日常成本控制,因此其成本计算对象既可以是某个加工步骤的自制半成品,也可以是产成品。

2.成本计算期 由于定额法必须与品种法、分批法或分步法结合运用,当定额法与品种法或分步法结合运用时,成本计算期与会计报告期相一致;当定额法与分批法结合运用时成本计算期与产品生产周期相一致,而与会计报告期不一致。

3.事先制定各种产品的各项消耗定额 在定额法下,为了便于对产品生产过程中的各种耗费按定额成本进行日常控制,就需要对各种产品的原材料消耗和工时消耗制定相应的定额,以作为成本控制的目标。

4.对产品成本实行事中控制 在定额法下,企业发生的每项生产费用,都应根据产品的定额成本分别核算符合定额的耗费和脱离定额的差异,并及时分析差异产生的原因,采取必要的措施,以加强对产品成本的控制。

5.以定额成本作为产品成本计算的基础 产品实际成本的计算是在计算出产品定额成本的基础上,加减脱离定额差异、定额变动差异和材料成本差异而取得的。

二、定额法的成本计算程序及应用

定额法的成本计算程序主要有确定产品定额成本、脱离定额差异的核算、材料成本差异的分配、定额变动差异的核算和计算完工产品实际成本等。

(一)确定产品定额成本

采用定额法计算产品成本,必须首先制定单位产品的定额成本。单位产品定额成本是根据单位产品的现行原材料消耗定额和工时消耗定额,并根据各项消耗定额和原材料的计划单价、计划人工费用分配率、计划燃料及动力分配率、计划制造费用分配率等资料,计算确定产品的各项费用定额。产品的各项费用定额之和构成了单位产品定额成本。计划人工费用分配率、计划燃料及动力分配率和计划制造费用分配率均是按工时确定的。产品定额成本的计算公式如下:

单位产品定额成本=原材料费用定额+直接人工费用定额+燃料及动力费用定额+制造费用定额

原材料费用定额=原材料消耗定额×原材料计划单价

人工费用定额=产品工时定额×计划人工费用分配率

燃料及动力费用定额=产品工时定额×计划燃料及动力分配率

制造费用定额=产品工时定额×计划制造费用分配率

从上列公式中可以看到,产品定额成本的各项费用的计算要分别运用原材料计划单价和各种计划分配率计算,因此需要了解定额成本与计划成本的关系。定额成本与计划成本既有联系又有区别,联系是两者均以产品生产耗用的消耗定额和计划单价为依据确定的目标成本;两者的制定过程就是对产品成本进行事前反映,实行事前控制的过程。区别主要表现在以下两个方面:其一,计划成本的消耗定额是指计划期内的平均消耗定额,计划期为一年,在计划期间平均消耗定额通常是不变的;而计算定额成本的消耗定额是指现行消耗定额,它应随着企业生产技术的进步,劳动生产率和管理水平的提高而不断修订。其二,计算计划成本的原材料、其他费用的计划单价和计划费用率在计划期内通常是不变的;而计算定额成本的原材料的计划单价虽然在计划期内不变,但计算定额成本的计划燃料及动力分配率、计划人工费用分配率和计划制造费用分配率则可根据情况的变化和发展需要而经常变动。因此,在计划期内,计划成本是不变的;而定额成本却会随着各项定额水平的变动而相应地发生变动。

单位产品定额成本通常由计划、技术和会计部门共同制定。单位产品定额成本的制订方法有以下两种:一种是在产品的零、部件不多的情况下,通常可以先制定零件定额成本,然后再汇总制定部件和产成品的定额成本;另一种是在产品的零、部件较多的情况下,为了简化计算工作,也可以不制定零件定额成本,而直接根据零件、部件定额卡所列的零件、部件的原材料消耗定额、工序计划和工时消耗定额,以及原材料的计划单价、计划人工费用分配率和制造费用分配率,计算部件定额成本,然后汇总计算产品定额成本,或者直接计算产品定额成本。

企业是通过编制定额成本计算表来制定定额成本的,编制定额成本计算表时采用的成本项目和成本计算方法,应与编制计划成本、计算实际成本时所采用的成本项目和成本计算方法相一致,以便进行成本的分析和考核。在实际工作中应根据零件的原材料消耗定额和工时定额编制零件定额卡,其格式如图表6-8所示。

根据上列零件定额卡(B材料从略),以及原材料计划单价、计划人工费用分配率和计划制造费用分配率编制部件定额成本计算表如图表6-9所示。

根据上列部件定额成本计算表(F部件从略)编制产品定额成本计算表如图表6-10所示。

(二)脱离定额差异的核算

脱离定额差异是指在生产产品的过程中,各项生产费用的实际发生额偏离现行定额的差额。

采用定额法核算产品成本,通常以定额成本为标准,能及时反映实际发生的生产费用脱离现行定额成本的差异,从而便于分析差异产生的原因,为降低产品成本提供依据。因此,这种方法加强了对生产费用的监督和控制。而脱离定额差异的核算是运用定额法进行成本核算的关键。根据计算方法的不同,脱离定额差异的核算可分为原材料脱离定额差异的核算和加工费用脱离定额差异的核算两类,现分别予以阐述。

1.原材料脱离定额差异的核算 在产品的各成本项目中,原材料费用通常占有较大的比重,并属于直接计入费用,因此有必要也有可能在费用发生时就按产品核算定额费用和脱离定额差异。原材料脱离定额差异的核算方法,应与原材料控制的方法结合起来。根据不同的情况,可选用限额法、切割核算法或盘存法。

1)限额法 它是指对原材料的领用实行限额领料制度,通过实际耗用材料与领料限额之间差异的分析,控制生产用料的方法。采用这种方法,在定额范围内的原材料应根据限额领料单领取;因生产任务增加而追加的用料,经办理追加限额手续后,仍可使用限额领料单领取。如果由于其他原因超额领料时,应另行填制超额领料单,并经有关部门审批后才能领用。因此,超额领料单上的金额,就是原材料脱离定额差异的超支数;反之,如果定额领料单有结余,或者产品完工后,有多余的材料,车间应编制退料单,退回多余材料,那么限额领料单上的余额和退料单中的数额均为原材料脱离定额差异的节约数。

但是,在实际工作中,限额领料单上反映的仅仅是领用材料的数量,而不是实际耗费材料的数量。在这种情况下,其所反映的差异是领料的差异,而不是耗料的差异,此外,车间投产的数量,不一定就等于限额领料单所规定的产品数量,车间中往往还有期初和期末余料,并且期初的余料与期末的余料不可能总是相等的。因此,在采用限额法时应该考虑这些因素。原材料脱离定额差异的计算公式如下:

原材料脱离定额差异=原材料实际消耗量-原材料定额消耗量

原材料实际消耗量=月初余料数量+本月领料数量-月末余料数量

定额消耗量=产品投产数量×原材料消耗定额

【例】东亚工厂基本生产车间生产甲产品,限额领料单列明甲产品的产量1000件,每件甲产品的原材料消耗定额为8千克,限额领料为8000千克,本月领料6700千克;甲产品实际投产900件,车间月初余料500千克,月末余料250千克,计算甲产品原材料脱离定额差异如下:

原材料实际消耗量=500+6700-250=6950(千克)

原材料定额消耗量=900×8=7200(千克)

原材料脱离定额差异=6950-7200=-250(千克)

2)切割核算法 它是指对于需要经过切割后才能进一步加工的材料,通过材料切割核算单,核算材料的实际消耗量和脱离定额差异,以控制用料的方法。需要经过切割后进一步加工的材料有板材、棒材等。

材料切割核算单应按切割材料的批别填列,单中填明发交切割材料的名称、种类、数量、消耗定额和应切割成的毛坯数量;再根据实际切割的结果,填列实际割成毛坯的数量和材料实际消耗量。并根据实际切割成毛坯的数量,乘以消耗定额,即为材料定额消耗量。材料实际消耗量与材料定额消耗量之差,就是脱离定额差异。

【例】基本生产车间生产乙产品耗用的E材料需要经过切割后才能加工。现根据其切割的结果,编制“材料切割核算单”如图表6- 11所示。

上表中材料实际消耗量低于材料定额消耗总量,节约E材料8千克,金额168元,因此材料脱离定额差异用负数表示;而废料实际回收量低于定额回收总量,因此废料脱离定额差异用正数表示,以冲减材料脱离定额差异。所以上项材料切割的结果材料脱离定额差异为-148.80元。

3)盘存法 它是指根据定期盘点车间的在产品数量和结余材料数量,计算出本期产品生产所耗费的材料实际耗用量和脱离定额差异,以控制用料的方法。

当企业采用大量生产的组织方式时,难以像前两种方法分批核算原材料脱离定额差异,届时除了要使用限额领料单、超额领料单等反映材料差异的凭证控制日常原材料的耗费外,还要定期按工作日或周、旬,通过盘存的方法,以确定材料脱离定额差异,具体程序如下:

(1)确定本期投产产品数量 根据完工产品的数量和在产品盘存的数量,以确定本期投产产品数量。其计算公式如下:

本期投产产品数量=本期完工产品数量+期末在产品盘存数量-期初在产品数量

(2)确定材料定额消耗量 如果原材料是在投产时一次投入的,应根据本期投产产品数量,乘以单位材料消耗定额,计算出材料定额消耗量。如果原材料是在加工过程中分批投入的,期末在产品则应根据其原材料的投入程度确定。

(3)确定材料实际消耗量 根据限额领料单、超额领料单和退料单等领料凭证以及车间余料的盘存数量,计算原材料实际消耗量。

(4)确定材料脱离定额差异 将材料实际消耗量减去材料定额消耗量,即为材料脱离定额差异。

【例】 大明工厂基本生产车间生产甲产品领用A材料,其单位材料消耗定额为6千克,计划单价为20元,材料在开始生产时一次投入。甲产品月初有在产品400件,本月完工1200件,月末在产品经盘点实存200件,限额领料单中记录本月已领料5770千克,车间月初余料为300千克。月末A材料经盘点,实存250千克。计算材料脱离定额差异如下:

本期投产甲产品数量=1200+200-400=1000(件)

材料定额消耗量=1000×6=6000(千克)

材料实际消耗量=5770+300-250=5820(千克)

材料脱离定额数量差异=5820-6000=-180(千克)

材料脱离定额金额差异=-180×20=-3600(元)

无论企业采用哪种核算方法,材料定额费用和材料脱离定额差异均应按照成本计算对象分批或定期汇总,编制材料定额费用及脱离定额差异汇总表,以集中反映某种或某批产品耗费的各种材料的定额费用和脱离定额的差异,并分析原材料耗费脱离定额差异的原因。此外,该表还可以代替原材料费用分配表编制会计分录,登记“基本生产成本”明细账。

【例】 大明工厂基本生产车间生产甲产品耗用A,B两种材料,根据上例A材料的计算结果(B材料计算过程从略),编制材料定额费用及脱离定额差异汇总表如图表6- 12所示。

2.加工费用脱离定额差异的核算 现分别阐述如下:

(1)人工费用脱离定额差异的核算 在计件工资制度下,生产工人工资属于直接计入费用,因此其人工费用脱离定额差异的核算方法与原材料相似。按计件单价支付的工资费用及计提的其他人工费用就是定额人工费用,计件工资通常在工序进程单、工作班产量记录中反映。对于因料废而支付的计件工资,以及支付计件生产工人的工资性的津贴和奖金等,以及按这部分金额计提的其他人工费用则属于人工费用脱离定额差异,人工费用脱离定额差异通常在“工资补付单”、“其他人工费用补提单”中反映。

在计时工资制度下,由于实际支付的生产工人工资总额到月末才能确定,因此人工费用脱离定额差异平时不能按照产品直接计算,为了加强平时对人工费用的控制,可以将决定人工费用高低的两个因素分别进行核算,以分别反映工时效率人工费用差异和人工费用分配率差异。

工时效率人工费用差异是指因生产工时利用效率而产生的人工费用脱离定额的差异。其计算公式如下:

工时效率人工费用差异=(实际生产工时-定额生产工时)×计划小时人工费用分配率

或=实际投入产量×实际单耗工时-定额单耗工时×计划小时人工费用分配率

人工费用分配率差异是指因小时人工费用分配率的变化而产生的人工费用脱离定额差异。其计算公式如下:

人工费用分配率差异=(实际小时人工费用分配率-计划小时人工费用分配率)×实际生产工时

计划小时人工费用分配率=计划产量的定额生产工人人工费用/计划产量的定额生产工时

实际小时人工费用分配率=实际生产工人人工费用/实际生产工人工时

工时效率人工费用差异和人工费用分配率差异构成了人工费用脱离定额差异。

【例】 大明工厂基本生产车间7月1日有甲在产品400件,该月又投产甲产品1000件,单位产品定额工时为5小时。计划该月完成产品的约当产量为1100件,计划定额生产工人的人工费用为109890元。生产甲产品实际耗费生产工人工时5400小时,实际发生生产工人人工费用为108432元,计算人工费用脱离定额差异如下:

计划小时人工费用分配率=109890/1100×5=19.98

实际小时人工费用分配率=108432/5400=20.08

工时效率人工费用差异=(5400-5500)×19.98=-1998(元)

人工费用分配率差异=(20.08-19.98)×5400=540(元)

人工费用脱离定额差异=-1998+540=-1458(元)

计算的结果显示,由于提高工时效率节约了人工费用1998元,由于人工费用的实际分配率高于计划分配率而增加了人工费用540元,在实际工作中,车间平时可以随时根据产品生产进度测算工时效率人工费用差异,以加强对人工费用的监督和控制。

(2)其他加工费用脱离定额差异的核算 其他加工费用脱离定额差异主要有燃料及动力脱离定额差异、制造费用脱离定额差异和废品损失脱离定额差异等。

燃料及动力和制造费用均是间接计入费用。在日常核算中难以按照产品直接核算费用脱离定额差异。通常将月份的燃料及动力费用计划、制造费用计划分别作为这两个成本项目的定额费用,分别计算计划小时燃料及动力分配率和计划小时制造费用分配率,以此作为计算这两项费用脱离定额差异的依据。因此,燃料及动力脱离定额差异和制造费用脱离定额差异的核算方法,基本上同计时工资费用的核算方法相同,其计算方法也相同。

【例】 续前例,该车间根据甲产品的投产数量及单位产品定额工时,确定7月份燃料及动力计划为26950元,制造费用计划为53460元;而实际发生燃料及动力为25704元,制造费用为53136元。分别计算燃料及动力脱离定额差异和制造费用脱离定额差异如下:

计划小时燃料及动力分配率=26950/1100×5=4.90

实际小时燃料及动力分配率=25704/5400=4.76

工时效率燃料及动力差异=(5400-5500)×4.90=-490(元)

燃料及动力分配率差异=(4.76-4.90)×5400=-756(元)

燃料及动力脱离定额差异=-490-756=-1246(元)

计划小时制造费用分配率=53460/(1100×5)=9.72

实际小时制造费用分配率=53136/5400=9.84

工时效率制造费用差异=(5400-5500)×9.72=-972(元)

制造费用分配率差异=(9.84-9.72)×5400=648(元)

制造费用脱离定额差异=-972+648=-324(元)

单独核算废品损失的企业,在发生废品损失时,应以废品通知单和废品损失计算表单独反映,其中不可修复废品的成本可以按定额成本计算。从理论上讲,企业在生产中应避免出现废品,因此通常产品定额成本中不包括废品损失,而发生的废品损失均应作为脱离定额成本差异处理。如果企业生产产品的工艺技术水平要求较高,发生废品损失是不可避免的,也可以根据具体情况按投产数量的一定比例确定废品损失定额,将实际发生的废品损失与废品损失定额的差额作为废品损失脱离定额差异处理,据此来控制和减少废品损失的发生。

(三)材料成本差异的分配

在采用定额法核算时,为了便于对产品成本的日常控制和期末的考核分析,原材料日常核算只能按计划价格进行。这样,材料定额成本和材料脱离定额差异均以计划价格反映,则前述材料脱离定额差异反映的仅仅是按计划单位成本计算的数量差异。因此,月末计算产品实际耗费的原材料费用时,还必须计算所耗费原材料的实际成本与计划成本之间的价格差异。其计算公式如下:

某产品应分配的材料成本差异=(该产品材料定额成本±材料脱离定额差异)×材料成本差价分配率

【例】 大明工厂7月份生产甲产品耗费材料定额成本192000元,材料脱离定额差异为节约6000元,材料成本差价分配率为-2%,分配该产品应负担的材料成本差异如下:

甲产品应分配材料成本差异=(192000-6000)×-2%=-3720(元)

为了便于计算产品成本,简化核算手续,各种产品应分配的材料成本差异通常全部由各种完工产品负担,月末在产品不再负担材料成本差异。

具有多步骤生产工艺过程特点的企业,采用逐步结转分步法与定额法相结合计算产品成本时,自制半成品的日常核算也按定额成本进行;在月末计算产品实际成本时,也要分配自制半成品成本差异,分配的方法与分配材料成本差异的方法相同,不再重述。各生产步骤所耗费的原材料和自制半成品的成本差异,通常由厂部进行分配和调整,不计入各生产步骤产品的成本,以简化核算手续。

(四)定额变动差异的核算

定额变动差异是指因产品生产条件的变化而修订消耗定额所产生的新旧定额成本之间的差额。因为随着经济的发展,新技术、新工艺、新材料、新设备不断地涌现,劳动生产率也因生产条件的改善而相应地提高。对各项消耗定额要及时修订,以确保各项定额对生产活动的控制作用。因此定额变动差异与脱离定额差异是不同的,定额变动差异反映的是定额本身变动的结果,它与生产费用的节约或超支没有关系,而脱离定额差异反映的则是生产费用的节约或超支额。

各项消耗定额的修订通常是在月初、季初或年初定期进行的。当月初有在产品时,定额发生变动,其在产品的定额成本并未修订,仍然按照原来的消耗定额计算,而新投入生产的产品按修订后新的消耗定额计算定额成本。为了使两者能在同一基础上相加,就需要将月初在产品原来的定额成本调整成为按修订后新的消耗定额计算的定额成本,从而产生了定额变动差异。定额变动差异应按成本项目分别计算,其计算公式如下:

月初在产品某成本项目定额变动差异=月初在产品该成本项目按原消耗定额计算的定额成本-月初在产品该成本项目按新消耗定额计算的定额成本

采用这种方法要按照零、部件计算定额消耗量。在构成产品的零、部件较多时,工作量很大。为了简化计算工作,定额变动差异也可以采用系数折算的方法。即,按新消耗定额所计算出来的单位产品定额成本,与按原消耗定额计算出来的单位产品定额成本相对比,求得系数,然后根据系数计算月初在产品定额变动差异,其计算公式如下:

系数=按新定额计算的单位产品某成本项目的成本/按原定额计算的单位产品某成本项目的成本

月初在产品某成本项目定额变动差异=按原定额计算的月初在产品该成本项目的成本×(1-系数)

【例】 大明工厂基本生产车间决定从7月1日起修订甲产品原材料消耗定额,单位产品原材料费用原定额成本为200元,修订后单位产品原材料费用新定额成本为192元,其他成本项目定额不变。月初甲产品有400件在产品,原材料在开始生产时一次投入,按原定额计算原材料定额成本为80000元,计算月初甲在产品原材料定额变动差异如下:

系数=192/200=0.96

月初甲在产品原材料定额变动差异=80000×(1-0.96)=3200(元)

消耗定额通常有降有升,如果消耗定额下降,一方面,应从按原定额确定的月初在产品成本中扣除大于新定额的差异,进行月初定额成本的调整,使其与新定额相一致。另一方面,由于该项差异是月初在产品实际发生的生产费用,应将该项差异作为定额变动差异的增项,计入生产费用合计,俟产品完工时,仍应作为产品成本的组成部分;反之,如果消耗定额上升,那么一方面应按原定额确定的月初在产品成本,加上小于新定额的差异,使其与新定额一致,另一方面由于该项差异并不是月初在产品实际发生的生产费用,应将该项差异作为定额变动差异的减项,抵减生产费用合计,俟产品完工时,作为产品成本的抵减部分。

定额变动差异通常应按照定额成本的比例,在完工产品与月末在产品之间进行分配。如果月初在产品在本月份已全部完工,那么定额变动差异应全部由完工产品负担;如果定额变动差异数额不大,为了简化核算手续,也可以全部由完工产品负担,则期末在产品就不分配定额变动差异。

(五)计算完工产品实际成本

采用定额法计算产品成本,在对各种产品的定额成本、脱离定额差异、材料成本差异和定额变动差异进行核算后,通过“基本生产成本”明细账户的归集,形成生产费用合计,月末将归集的生产费用合计在完工产品与月末在产品之间进行分配,以计算完工产品的实际成本。其计算的程序如下:

1.计算完工产品和月末在产品的定额成本 由于单位产品的定额成本已经确定,因此完工产品定额成本和月末在产品定额成本的计算公式如下:

完工产品某项目定额成本=完工产品数量×该项目单位定额成本

期末在产品某项目定额成本=某项目定额成本期初数+该项目定额成本本月发生数-完工产品该项目定额成本

2.分配定额成本差异 根据完工产品定额成本与月末在产品定额成本的比例,计算差异分配率,分配定额成本差异。其计算公式如下:

某成本项目差异分配率=(该成本项目差异月初数+该成本项目差异本月发生数)/(完工产品该项目定额成本+月末在产品该项目定额成本)

完工产品某项目应分配定额成本差异=完工产品该项目定额成本×该成本项目差异分配率

月末在产品某项目应分配定额成本差异=月末在产品该项目定额成本×该成本项目差异分配率

或=该成本项目差异月初数+该成本项目差异本月发生额-完工产品该项目应分配定额成本差异

3.计算完工产品实际成本 最后,将构成完工产品成本的四项要素相加,就形成了完工产品的实际成本,其计算公式如下:

产品实际成本=产品定额成本±脱离定额差异±定额变动差异±材料成本差异

(六)定额法的具体应用

【例】 大明工厂基本生产车间大量生产甲产品,采用定额法结合品种法计算产品成本。月初有在产品400件,其定额成本及脱离定额差异资料如图表6-13所示。

根据前例图表612材料定额费用及脱离定额差异汇总表确定投产的甲产品的原材料定额成本和脱离定额差异,以及该例后所举各例的有关资料和计算结果,用定额法登记甲产品“基本生产成本”明细账如图表6-14所示。

三、定额法的优缺点

(一)定额法的优点

定额法是一种将产品成本定额的制定、成本的核算和分析有机地结合起来,将事前制定定额、事中控制定额、事后分析定额执行情况三者融为一体,以反映和监督产品成本的核算方法。该方法具有以下三个优点。

1.能够加强产品成本的日常控制 在日常核算中,定额法既反映了产品的定额成本,又提供了产品实际成本脱离定额成本的差异,从而便于企业及时发现问题,采取措施,加强成本控制,以促使企业生产车间节约费用,降低成本。

2.能够增强挖掘降低产品成本的潜力 由于产品的实际成本是按定额成本和脱离定额差异分别核算的,这就为企业定期进行成本分析和考核有关人员的工作业绩提供了依据,以利于企业进一步分析产生差异的原因,调动职工的积极性,挖掘降低产品成本的潜力。

3.能够提高定额管理水平 通过核算脱离定额差异和定额变动差异,既可以反映产品的实际成本偏离定额成本的程度,又可以检验定额成本的制定是否科学与合理,以促使企业及时修订定额,提高定额管理水平。

(二)定额法的缺点

定额法的缺点有以下两点。

1.核算的工作量大 由于采用定额法必须事先制定出各项消耗定额和定额成本,所以在成本核算过程中,要分别核算定额成本和脱离定额差异,最后将定额成本和各种差异相加或相减,计算出完工产品的实际成本。当产品的生产条件发生变化时,又要修订消耗定额,重新确定定额成本,因此大大地增加了核算的工作量。

2.适用面窄 由于定额法对企业定额管理的各项要求较高,只有生产的产品已基本定型,有准确、稳定的各项消耗定额,并具有健全的定额管理制度,有良好的定额管理工作基础的企业才能采用。

第三节 联产品、副产品和等级品成本的计算

一、联产品成本的计算

(一)联产品概述

联产品是指企业使用同样的原材料,在同一生产过程中,同时生产出两种或两种以上具有不同使用价值的主要产品。例如,炼油厂可以从原油中同时提炼出汽油、柴油、煤油和机油等联产品;又如,奶制品厂可以从牛奶中同时生产出奶粉、奶油和奶酪等联产品。一组联产品往往是结伴而生的。

联产品有三个特点:其一,联产品是在生产过程中使用相同的原材料一起生产出来的,但其性质和用途却不相同;其二,联产品在生产过程中耗费的原材料和加工费用难以按照产品直接计入;其三,各种联产品均为主要产品,是企业收入的主要来源。

(二)联产品的成本构成

联产品的生产工艺程序不尽相同。有的是进行封闭式的生产,自投产开始在同一生产过程进行生产,生产结束后产出联产品,可以对外销售;有的是在同一生产过程中的某一生产步骤生产出半成品,分离出来后,再按各自的生产过程进一步加工、生产出产成品,因此联产品成本构成也是不同的。联产品从原材料投入到产品完工,要经过分离前、分离时和分离后三个阶段,它们的分界点被称为“分离点”。分离点是指从原材料投入生产后,经过同一个生产过程,分离成各种联产品的那一时点。在分离点前发生的成本称为联合成本或者共同成本。因此分离点是关键,它是联合生产过程的结束。在分离点就必须采用一定的方法,将联合成本分配于各联产品。分离后,不需要进一步加工就可以销售的联产品,其成本就是分配的联产品成本;分离后如需要进一步加工的,所发生的加工成本称为可归属成本,分配后的联产品成本,加上可归属成本组成了需要进一步加工的联产品成本。联产品的成本构成如图表6- 15所示。

(三)联产品成本计算的方法

由于联产品是耗用相同的原材料、在同一个过程中加工出来的产品,因此它们发生的生产费用无法按每种联产品进行归集。我们可以将全部联产品视作一类产品,将其作为成本计算对象,归集生产费用,计算联合成本,然后再在各种联产品之间进行分配,计算出各种联产品的成本。如果联产品中的半成品需要继续生产加工时,就应按分离后的生产加工特点,采用品种法、分批法、分步法等方法计算分离后的联产品成本。由此可见,联产品成本计算的关键是联合成本的分配。联合成本常用的分配方法有系数分配法、实物量分配法、相对销售价值分配法和净实现价值分配法等。系数分配法在本章第一节分类法中已作了阐述,不再重复,现分述其他各种方法。

1.实物量分配法 它是指将联合成本按各种联产品之间的重量比例进行分配的方法。这种方法是将联合成本除以各种联产品的重量之和,取得平均单位成本。由于是平均单位成本,因此各种联产品的单位成本都是相同的。

【例】 大丰工厂生产甲、乙两种联产品,其联合成本为274500元,其中:直接材料144900元,直接人工73800元,燃料及动力16200元,制造费用39600元。甲产品产量为6300千克,乙产品产量为2700千克。用实物量分配法分配甲、乙两种联产品成本如图表6-16所示。

采用实物量分配法简便易行。但由于计算结果各种联产品的单位成本是一致的,因而不可避免地存在一定的局限性,因为并非所有的联产品的成本均与实物量有直接的关系。忽略了各种联产品的特征和含量,未考虑各种联产品销售价格上存在的差异,使单位售价低的联产品承担相对较高份额的联合成本,就有可能使售价低的联产品出现亏损。因此,这种方法适用于产品以实物量作为计量单位,成本的发生与产品的实物量关系密切,而且各种联产品的销售价格较为接近的联合成本的分配。

2.相对销售价格分配法 它是指将联合成本按各种联产品之间的销售价格比例进行分配的方法。其理论依据是销售价格较高的联产品应该按比例地负担较高份额的联合成本,使各种联产品能取得相同的毛利率。

【例】 在前例资料中,甲产品单位售价为38元,乙产品单位售价为28元,用相对销售价格分配法分配甲、乙两种联产品成本如图表6-17所示。

采用相对销售价格法能避免实物量分配法的不足,但仍有其自身的不足,因为并非所有的成本均与产品的售价有关。影响产品售价的因素很多,售价较高的联产品未必相应地承担较高的成本,且并非所有的联产品都具有同等的获利能力。因此,这种方法适用于联产品分离后不再继续生产加工,其销售价格与联产品成本关系密切,且销售价格稳定的联产品的联合成本的分配。

3.净实现价值分配法 它是指将联合成本按各种联产品的净实现价值的比例进行分配的方法。净实现价值是指联产品的销售价格减去其发生的可归属成本后的差额。因此净实现价值分配法就是将联合成本按各种联产品的销售价格减去可归属成本后的价值比例分配。

【例】在前例资料中,甲、乙两种联产品在分离后均还需继续加工,甲产品发生可归属成本12000元,乙产品发生可归属成本6400元,加工后甲产品单位售价为40元,乙产品单位售价为32元。用净实现价值分配法分配甲、乙两种联产品成本如图表6-18所示。

采用净实现价值分配法既考虑了联产品销售价格的因素,又考虑了联产品继续加工的可归属成本的因素,因此适用于销售价格与产品成本关系密切,销售价格稳定,并且联产品分离后仍需继续生产加工的联合成本的分配。

联产品成本计算的方法较多,企业应根据联产品生产的特点及具体情况选用。

二、副产品成本的计算

副产品是指在同一生产过程中,使用相同的原材料,在生产主要产品时附带生产出来的非主要产品,或利用生产中的废料加工而成的产品。在生产主要产品时附带生产出来的非主要产品有炼油厂在提炼原油的过程中所产生的石焦油、油渣;酿造厂在制酒时所产生的酒糟等。利用生产中的废品加工而成的产品有炼钢厂利用生产过程中所产生的炉渣生产水泥;木材加工厂利用生产过程中产生的锯屑生产纤维板等。

副产品虽然同主要产品使用同样原材料,是在同一生产过程中生产出来的产品,或者是利用同一生产过程中产生的废料加工而成的产品,然而它不是企业生产的主要目的,其价值与主要产品相比较低,在企业全部产品中所占的比重很小,况且副产品在与主要产品分离前通常不单独发生生产费用。因此,副产品的成本计算不像联产品那么复杂,可以采用简便的方法,将副产品按一定的标准计价,将其从分离前的联合成本中扣除。所以,关键是副产品按什么标准计价。副产品的计价,通常有以下五种方法。

1.副产品不计价 对于分离后不再加工的副产品,如果价值很小,可以不负担分离前的联合成本,副产品只计数量,不计金额,其销售收入作为其他业务收入处理。这种方法最为简便,但是由于副产品不计价,将会影响主要产品成本的正确性。

2.副产品按计划成本计价 对于分离后不再加工的副产品,如果价值不大,可以按副产品的计划成本计价计算副产品的成本,届时将副产品的产量乘以副产品的计划单位成本,作为副产品的成本;再将联合成本减去副产品成本即为主要产品成本。

3.副产品以销售价格作为计价依据 对于分离后不再加工的副产品,如果价值较高,应以其销售价格作为计价依据,将副产品的销售价格扣除副产品的营业税金及附加以及销售费用后的金额作为副产品应负担的成本,将其从联合成本中扣除。副产品的成本可以从直接材料成本项目中一笔扣除,也可以按比例从各成本项目中分别扣除。这种方法考虑了副产品的计价,能较正确地反映主要产品的成本。然而,当副产品销售价格波动较大时,同样会影响到主要产品成本的正确性。

【例】 阜新工厂在生产甲、乙两种联产品时,附带生产出丙副产品。本月份共发生联合成本809600元,其中:直接材料429088元,直接人工218592元,燃料及动力48576元,制造费用113344元。丙副产品产量为1200千克,单位售价8.50元,营业税金及附加20元,销售费用580元。计算丙副产品总成本如下:

丙副产品总成本=1200×8.50-580-20=9600(元)

根据副产品总成本按联合成本费用的项目比重,计算分离副产品成本,确定主产品成本。计算分离的结果如图表6-19所示。

4.副产品按可归属成本计价 对于分离后需要进一步加工才能出售的副产品,如果其价值很小时,可以不负担联合成本,只负担其分离后继续加工而发生的可归属成本,以简化核算手续。

5.副产品按应负担分离前联合成本加上可归属成本计价 对于分离后需要进一步加工才能出售的副产品,如果其价值较大时,则需要计算其分离前应负担的联合成本中的数额,加上其分离后继续加工而发生的可归属成本,作为副产品成本,以确保主要产品成本的合理性。

三、等级品成本的计算

等级品是指使用相同的原材料,经过相同的生产过程生产出来的品种相同、但质量品级不同的产品。

等级品与联产品、副产品的相同点是使用相同的原材料,经过相同生产过程生产出产品;不同点是等级品是同一品种不同质量品级的产品,而联产品、副产品却是不同品种的产品。等级品产生质量品级上差别的原因不同,其计算方法也各异,现分别予以阐述。

(一)按实物数量分配计算等级品成本

企业对于因工人操作不慎、技术不熟练、生产管理不善而造成的等级品,因其出现是由于主观上的原因,所以只要采取措施是可以避免的。那么,各种不同质量、等级的产品均应负担相同的成本,就可按实物数量直接将联合成本分配计算到每一个等级产品中去。

【例】东湖工厂生产甲产品30000件,其中一级品18000件,二级品9000件,三级品3000件。30000件甲产品共发生联合成本472500元,一级、二级、三级品的销售单价分别为20元、17.50元和15元,按实物数量分配计算等级品成本如图表6-20所示。

采用这种方法,一级、二级、三级品的销售单价是不同的,而计算的结果显示它们的单位成本均为15.75元,是相等的。这样,一级、二级、三级品的单位毛利分别为4.25元、1.75元和-0.75元,从而将主观原因所造成的损失体现在因等级差异而取得的单位销售毛利内,以利于企业加强产品的成本管理,提高产品的质量。

(二)按系数分配计算等级品成本

企业对于因自然条件的不同,或者由于目前生产技术水平、原材料质量、工艺技术上等客观条件的原因,因此产生等级品是难以避免的。例如,不同煤层的煤炭可能因含量不同而采掘出不同等级的煤;又如,某些电子元件产品,由于受目前生产技术水平的限制,难以控制其产品的质量等。为了使不同等级的产品负担合理的成本,通常根据不同等级产品单位售价的比例确定系数,再按系数比例来分配各等级品应负担的联合成本。

【例】 仍根据前例的资料,一级品的系数定为1,计算二级品、三级品的系数,并按系数分配计算等级品成本,如图表6-21所示。

采用这种方法,一级、二级、三级品的单位成本各不相同,然而却与其售价相协调,从而使等级品的销售毛利率相一致。