学习目标

并购是企业最为重要的一项资源配置活动。通过本案例学习,要求掌握企业并购动因存在的几种理论解释。在并购过程中,目标企业往往会采用怎样的举措应对?企业的股权结构会怎样影响并购结果?

一、问题的提出

兼并(merger)、收购(acquisition)、接管(takeover)和买断(buyout),是企业并购市场常见的几种表现形式,而从目标管理层态度的不同,接管因更具有对抗性而被冠以“敌意收购”的美名以区别于其他三种形式。一般说来,兼并、收购和买断通常旨在改善目标公司的经营管理,提高其经济效益,因此通常会受到目标公司管理层和股东的欢迎;而接管的矛头直指公司的控制权,往往是在公司管理层效率低下的情况下发生,通过替换公司管理层以改善公司的经营管理,提升其业绩。在成熟的证券市场中,敌意收购通常以在二级市场暗自吸纳目标公司股份,或以突然袭击式的收购要约方式进行。

我国自资本市场创立以来,从1993年的“宝延事件”开始,企业间的并购从无到有,且日趋活跃。2002年9月份,中国证监会发布了《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》及五个相关配套文件,2008年又发布《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等一系列法规,从而对我国上市公司收购问题在《公司法》、《证券法》的基础上又有了进一步的规范。而《上市公司收购管理办法》与上市公司收购报告书、要约收购报告书等证监会准则对我国的上市公司要约收购制度作了较详细的规定,使上市公司收购、反收购问题有了较全面、具体的法律规定。

目前已发生的中国上市公司要约收购案例包括南钢股份、成商集团、江淮动力、亚星客车、长江股份等,它们的相似之处在于这些要约收购案例基本上都是由于协议收购触发了强制要约收购义务,在申请豁免无望情况下做出的强制性要约。由于中国证券市场股权集中度较高,二级市场低效等原因,这些收购往往是同一控制下的企业要约收购,并无实质性的意义,大多仅仅是一个履行“义务”的过程。而反观中信证券收购广发证券一案,完全是一种市场化行为,而且是典型的敌意收购,在双方收购与反收购的过程中,自始至终也没有明显出现政府和监管层的身影及有一边倒倾向性的声音,其意义不可与上述并购案同日而语。虽无果而终,但本章试图从另一视角研究此次并购过程及动因,以及就分析目标公司的股权结构特征而得到些许启示。

二、理论分析框架

自20世纪60年代开始,国外学者分别就兼并、收购、接管和买断等公司控制权市场这几种常见的表现形式,沿着并购动因和并购绩效两条主线对企业的并购行为进行了大量研究。国外学者研究发现企业的并购虽然会使目标企业的股东获得显著为正的超额收益,但是收购企业的股东财富无论是从收购日前后3〜5天的短窗口还是从收购后3〜5年内的长时间内来看,却发生了显著的损失[Jensen,Ruback(1983);Andrade et al.(2001);Holmstrom,Kaplan(2001)]。然而,国内学者从短窗口的事件反应和长期财务业绩两个角度对我国上市公司并购绩效所进行的实证检验却与西方文献的发现相左。短窗口检验并没有得到一致的结论[陈信元,张田余(1999);李善民,陈玉罡(2002)],而以财务业绩为评价标准进行的分析却得到了基本一致的结论,即我国上市公司在并购后的长期业绩表现出先升后降或先平后降的特征[冯根福,吴林江2001);李善民,李珩(2003)]。

基于上述研究后果的差异,国内外学者展开对并购动因的思考。传统上用来解释的主要是“协同效应假说”,后来,针对收购企业并购后的业绩下滑,研究者又提出了一些新的理论,主要有:Roll(1986)提出的“自大假说”,认为收购公司的高管总是过高地估计了自己的能力,从而导致其收购价格超过了目标企业的真实价值,进一步使得收购企业股东蒙受损失;JensenCL986)提出的“自由现金流假说”,认为由于代理问题,企业经理往往会将自由现金流用于建造个人帝国大厦,而并购可能就是其中的一种表现形式;Shleifer,Vishny(2003)提出的“套利假说”’认为通过发行股票进行购并是收购企业意识到公司的股票价格被市场高估时的套利行为。李增泉等(2005)提出了另一种基于掏空与支持理论的并购动因分析,研究指出,当公司具有配股或避亏动机时进行的并购活动能够在短期内显著提升公司的会计业绩,而无保资格之忧时进行的并购活动目的在于掏空资产,会损害公司的价值。潘红波等(2008)则从地方政府干预、政治关联角度研究地方国有上市公司收购非上市公司及对地方国有企业并购绩效的影响,指出盈利的地方国有上市公司的并购活动常常受到地方政府的负面干预,收购公司的收购决策常常是出于地方政府的政治目标(政策性负担或政治晋升目标),而不是基于企业效率最大化目标。

就敌意收购而言,从并购动因上看,有“目标公司经营管理失败假说”,即接管有助于约束业绩较差的上市公司的管理层,Martin,McConnell(1991)研究发现,敌意收购之前,目标公司的业绩低于行业平均水平,同时发现接管后的目标公司的管理层更替率上升。根据Jensen(1986)提出的“自由现金流”,目标公司的管理层由于自利动机会过度投资而不会就多余现金流支付股东股利或回购,从而带来较差的业绩,进一步导致这些公司会成为敌意收购的目标,但是Servaes(1994)研究发现,目标公司并没有过度投资。“爆裂接管假说”认为,收购后,把目标公司的各经营单位的一部分或全部分拆出去。Roll(1986)提出的“自大假说”认为,收购公司的高管总是过高地估计了自己的能力,认为一旦攫取了目标公司的控制权,会经营得比目标公司原高管好。“行业冲击假说”认为,负面的行业冲击能够引发敌意接管,以削减行业内过剩能力。Mitchell和Mulherin(1996)对20世纪80年代的敌意接管和重组进行研究发现,这些目标公司都集中于某些产业,表现出被并购产业集聚的特征,还发现敌意接管的发生比率直接相关于行业内部的经济冲击。

从并购效应上看,国外学者对并购是否能够提高企业效率,增加股东财富也作了大量研究,这个问题实际上也是针对并购动机的答案。Lang等(1989)研究发现,在敌意收购宣告日,市场的超额回报是相关于收购公司和目标公司的托宾Q;较高Q值的收购公司的超额回报要髙于低Q值的收购公司,较低Q值的目标公司的股东收益要低于较高Q值的目标公司股东。还有的研究集中于敌意收购中收购公司的策略,主要涉及公开敌意收购前的收购策略[Madden(1981);Holderness,Sheehan(1985);Mikkelson,Ruback(1985);Choi(1991)],免费搭乘问题[Grossman,Hart(1980)],以及现金或股票收购方式的研究问题[Franks et al.(1988);Brown,Ryngaert(1991)].近年来,我国学者也对我国上市公司并购进行了并购动因分析,并从短窗口的事件反映和长期的财务业绩角度就并购绩效进行了实证研究,但主要集中于兼并和协议收购问题,由于我国并没有实际意义上的敌意收购,因此在这一领域的研究还是空白。

三、案例背景介绍

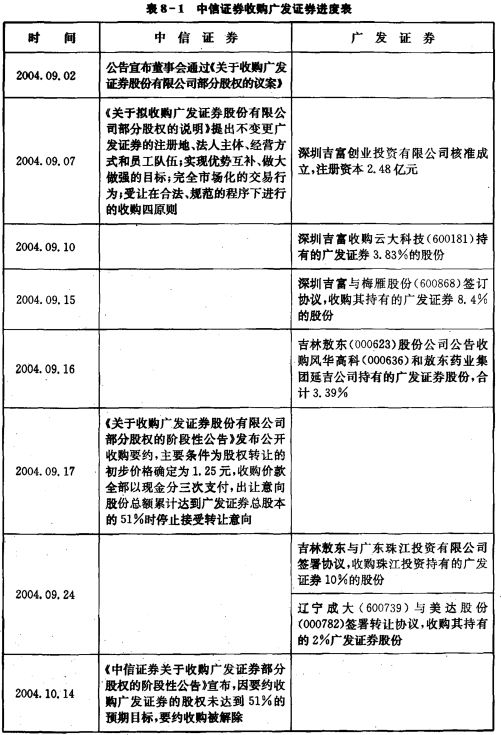

2004年9月2日,中信证券发布董事会公告称,董事会同意收购广发证券股份有限公司部分股权,由此,打响了敌意收购的第一枪;截至2004年10月14日,中信证券发布阶段性公告宣布,因要约收购广发证券的股权未达到51%的预期目标,要约收购被解除。表8-1显示的是这场收购的整个过程。

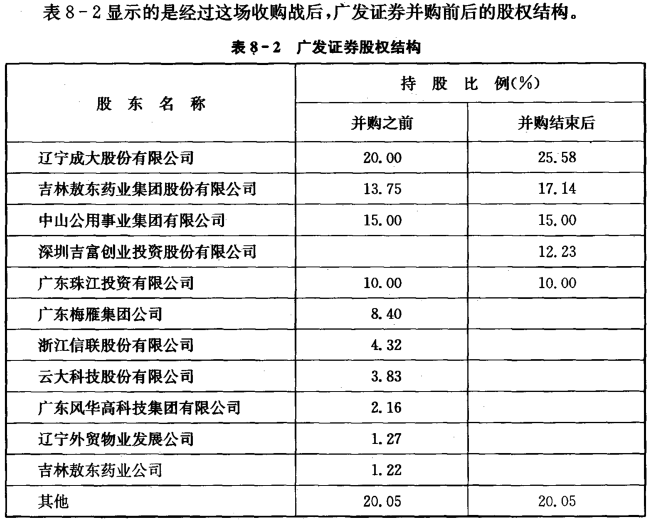

表8-2显示的是经过这场收购战后,广发证券并购前后的股权结构。

四、案例分析

一般说来,购并往往通过并购双方的高管和董事会谈判的方式解决,但有时,收购方会越过目标公司的高管而直接向其股东发出请求,方式一般有两种,一是代理权竞争,但这种方式往往成本较高且难以成功,另一种就是敌意收购,即直接向目标股东发出要约请求。中信收购广发就属于后一种形式。

(一)中信并购广发的经济动因分析:收购能否产生协同效应分析

公司并购对整个社会是有益的,协同效应主要体现在管理协同效应(managerial synergy)、经营协同效应(operational synergy)以及财务协同效应(financial synergy)三个方面。所谓管理协同效应,是指如果任意两个管理能力不等的公司进行并购,那么并购之后的公司绩效将会受益于具有先进管理经验公司的影响,综合管理效率得到了提高,从而合并公司的整体绩效将会髙于两个单独部分的相加之和。经营协同效应是指由于经济上的互补性、规模经济,使得两个或两个以上的公司合并成一个公司之后,造成收益增加或成本节约的效应。财务协同效应认为,公司并购起因于财务方面的目的,主要包括收购公司一方未充分利用债务能力的税收优势、成长机会和财务资源的互补性以及收购公司双方债务的“共同保险”效应。

中信证券在股票和债券承销方面优势明显,而广发证券在经纪业务方面具有绝对优势,同时,广发在全国各地拥有78家证券营业部,其中广东47家。中信本身的营业部主要分布于北京、上海、江苏、广东和山东,若能收购广发,则中信在东南沿海各省市的竞争力将大幅提高。由此可见,两者存在互补,提供了一定的整合空间。

(二)中信并购广发的价格确定及支付方式分析

Franks等(1988)研究发现,在收购宣告日,用现金收购的收购方股票的异常收益率要高于用股票收购的收购方股票异常收益率。Brown,Ryngaert(1991)在信息不对称和税赋条件下建立了一理论模型解释为,市场价值较高时,收购方往往使用现金方式,以避免发行低估的股票,而市场价值较低时,采用股票收购方式,以避免税收负担。

中信收购广发采用的是现金收购的方式,这一方面是几年来中国股市持续低迷,中信证券认为股票价值被严重低估;另一方面,中信证券有较大的自由现金流,其2004年6月30日的自有货币资金高达15.8亿元,可以出售的自营证券高达36.2亿元,但在市场低迷情况下,没有很好的投资机会。通过这次收购,中信证券向市场传递了一个有利信号,这从下文有关市场分析可得验证。从收购价格的确定上来看,中信初步开价为1.25元,并声明会以此为基础设计价格调整机制,即不论广发证券最终评估值高低,中信都将确保广发证券出让股东的股权在评估值基础上溢价10%〜14%。但我们知道,广发作为未上市公司,其2003年12月31日经审计的每股净资产值为1.168元,并未反映其真实的市场价值,因此,若收购成功,肯定会造成广发证券的原有股东的财富向中信证券股东财富的转移。基于上述原因,收购意向一经公告,中信证券股价飙升,而广发证券股东会积极抵制。

(三)广发所采取的反收购战略分析

广发证券在这场收购战中,之所以能够取得胜利,主要采取的反收购策略包括以下几方面。

1.舆论造势及成立员工持股公司

一般来说,敌意收购首先面对的就是目标公司高管的顽强抵制,因为公司一旦被收购,下一步就是整合,而目标公司的高管一般会面临被解聘的危险,所以出于自利目的,高管会利用各种手段反收购。特别对广发证券而言,一直有管理层收购(MBO)的动机和打算,因此,更不会束手待毙。其采取的方式主要有:

广发证券内部90%以上的员工联名发《公幵信》进行抗议,声称坚决反对中信证券的收购行为、坚决支持公司的各种反收购措施。而后,由广发员工共同持股的深圳吉富创业投资股份有限公司蓄势浮出水面,并通过连续受让取得了广发证券12.23%股权,从而跃居第四大股东。

2.白衣骑士战术

“白衣骑士”是指在敌意收购发生时,目标企业的友好人士或企业作为第三方出面来解救目标企业、驱除敌意并购者。所谓寻找“白衣骑士”是指目标企业在遭到敌意并购袭击时,主动寻找第三方即所谓的“白衣骑士”来与袭击者争购,造成第三方与袭击者竞价并购目标企业的局面。在这种情况下,袭击者要么提高并购价格,要么放弃并购。

辽宁成大和吉林敖东在此次反收购战中,无疑充当了“白衣骑士”的角色。吉林敖东作为广发证券的股东,在收购发生后鼎力支持广发证券,相继收购了广东风华高科和延吉股份公司的股份而成为广发的第二大股东,而广发的另一盟友辽宁成大以其第一大股东的身份,与美达股份(000782)签署转让协议,收购其持有的2%广发证券股份。通过以上手段,吉富公司与其盟友辽宁成大和吉林敖东结成了“铁三角”的战略防御同盟,加大了中信想要绝对控股的难度。

(四)并购过程中股东财富变化分析

并购重组作为资源配置和外部治理手段,其作用自然会直接体现在主并企业的绩效上,并间接反映在股东财富上。并购主体企业的绩效是否得到提高,或者说是否为股东创造了价值,如何衡量并检验并购绩效成为理论和实务界密切关注的问题。

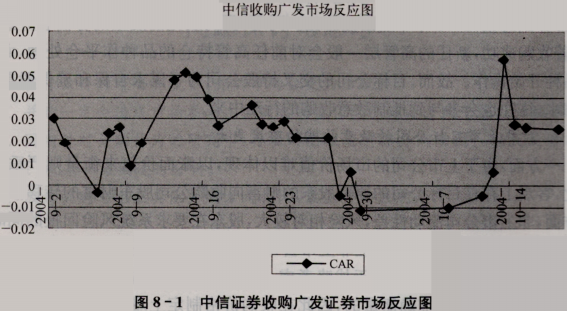

为了直观地反映市场对中信证券的反应,我们采用累计超额收益率(CAR)的方法研究中信公告后其股票的超额收益率。本章在计算CAR时采用简便、直观的市场调整法。我们使用上证指数收益率作为正常(预期)收益率。从图8-1中,我们可以看到中信证券从2004年9月2日至2004年12月14日的CAR的变化情况.。

从图8-1中可以看出,自中信证券宣布收购计划后,股价一度持续上涨,市场起初还是看好这次敌意收购的。随着中信收购计划的一步一步破灭,特别是9月16日“铁三角”的形成以及9月24日“铁三角”的进一步巩固,中信收购希望彻底破灭,股价一度大幅下跌,市场反应强烈。这时,收购成功的可能性只能寄托于政府的干预,但是,在双方收购与反收购的过程中,自始至终也没有明显出现政府和监管层的身影,因此,随着10月14日中信证券宣告要约收购的解除,我国资本市场上第一次敌意收购无果而终。

(五)股权结构对并购行为的影响分析

公司治理的根本是股权结构,通过本案例分析,我们可以清晰地看出股权结构对企业并购行为的影响。

1.目标公司的股权集中度较低,容易受到敌意收购的威胁

广发证券在被敌意收购之前,其股权相对分散,第一大股东辽宁成大持股比例只有20%,前三大股东持股比例只有48.75%,不及50%,这种分散的股权结构为敌意收购创造了有利条件。如果收购方在收购之前与前三大股东之一达成转让协议,那么敌意收购成功的可能性会很高。

2.目标公司交叉持股不利于敌意收购的成功

广发证券作为吉林敷东的第一大流通股股东,占总股本的3.46%,对敖东股票价格的稳定性起着至关重要的作用。对辽宁成大而言,其本身的股权结构相对分散,广发证券工会是其第二大股东,持股16.91%,仅比第一大股东成大集团少1.6%的股份。实际上一开始是广发证券和辽宁成大交叉控股,后来广发将所持辽宁成大的股份转让给了广发工会,即核心员工组成的持股机构。广发开始成为员工部分持股的公司,广发和辽宁成大关系越来越密切,辽宁成大派往广发的董正青(现辽宁成大副董事长),在广发逐渐由开发部经理、投资银行部总经理升至副总裁、常务副总裁,2003年年底出任总裁。同时,我们从先前发生的券商合并经验来看,若收购成功,新任的高管层一般会对前任高管持仓的品种作平仓处理,而后新建品种开始操作。故而,目标公司的交叉持股公司为了谋求自保和确保股票市值不缩水,往往也会参与到抵制敌意收购的行动中来。

3.对非上市目标公司的敌意收购的难度更大

一方面,由于上市公司的市场价值难以体现,以账面价值来衡量则严重低估,因此,客观上存在目标公司的原有股东的财富向收购公司股东财富的转移倾向;另一方面,非上市公司流动性差,风险相对较大,股东在要求系统风险回报的同时,还要求非系统风险的回报,再加上非上市公司的持股股东往往是法人股,在风险相对较大的情况下持股,往往是出于战略考虑,更注重于长远利益。这些因素,是收购公司不能通过市场来准确衡量的,因此在收购价格制定上难以得到目标公司现有股东的认同。

4.收购公司所面临的风险更大,若收购失败,市场反应会更强烈

Roll(1986)对并购的动机提出了“自大假说”的观点,认为收购公司的高管总是过高地估计了自己的能力,认为一旦攫取了目标公司的控制权,会经营的比目标公司原高管好。这个假设对敌意收购有一个隐含含义,即目标公司的高管很可能抵制这种收购,因为他看不到或也不愿承认收购公司的高管有这种能力。从另一个角度说,收购公司在收购过程中所面临的风险会更大,因为一旦失败,这会向市场传递一个不利的信号,说明公司一是过于狂妄自大,另一方面也说明其资本运作能力较差,这样,市场的负面反应会较大。这从中信收购广发证券失利后,市场收益一度下滑可窥一斑。

五、结论

并购是企业最为重要的一项资源配置战略活动,而并购市场作为成熟市场经济中一个重要组成部分,一直为实务界和学术界的研究者所关注。本章以中国资本市场上第一起敌意收购——中信证券收购广发证券为背景,着重研究分析了企业并购行为对市场参与主体的影响。研究发现:①敌意收购由于直指公司的控制权,目标公司往往会采取多种反收购策略积极进行对抗。②并购成功与否受到多种因素的影响,而目标公司的股权结构更是起到了决定性作用。本案例研究发现,目标公司的股权集中度较低,更容易受到敌意收购的威胁,而目标公司交叉持股不利于敌意收购的实现,同时还发现,由于非上市公司股权流动性较低,对非上市目标公司的敌意收购的难度有时更大。