学习目标

股杈激励在西方被认为是解决代理问题的有效手段之一,但是在我国实施的过程中却出现了一些问题。通过本案例的学习,要求掌握公司股权激励费用化的会计处理对于上市公司业绩的影响,了解股票价格对于上市公司公布股权激励会计处理影响时的反应以及进行股权激励的上市公司对于上述两种情况所做出的反应。

一、问题的提出

2008年1月31日,内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称伊利股份)公布了预亏公告,公告中称伊利股份依据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定在2007年确认了公司股票期权激励的成本费用,导致公司当年营业利润亏损971万元,每股收益为-0.22元。该预亏公告公布之后,伊利股份早间停盘一小时后,以接近跌停的价格开盘并迅速跌停(《信息时报》,2008年2月2日)。

伊利股份确认股权激励成本费用导致公司亏损进而引发市场剧烈的反应,这个案例使股权激励的会计处理成为人们关注的焦点。本章以伊利股份为主要研究对象,试图透过伊利股份股价下跌的经济现象发现其背后的股权激励会计处理问题,通过三个方面的研究分析我国股权激励会计处理的现状及其经济后果。首先,我们研究公司股权激励费用化的会计处理对于上市公司业绩的影响。其次,我们研究股票价格对于上市公司公布股权激励会计处理影响时的反应。最后,我们分析进行股权激励的上市公司对于上述两种情况所做出的反应。

本章的案例分析有助于我们从股权激励对公司业绩影响的视角,了解上市公司股权激励的会计处理及其经济后果。同时,本章的分析还能够使我们深入了解伊利股份公司的特征,公司财务指标、股权分置以及高管薪酬与股权激励之间的关系。

二、理论分析框架

理论上,股票期权的会计处理主要有两种方式——费用观与利润分配观(美国财务会计准则委员会,1972,1995,2004;谢德仁和刘文,2002;国际会计准则委员会,2004)。费用观的主要观点是把股票期权确认为企业的一项费用,作为企业的成本计入利润表。利润分配观则认为股票期权的实质是经理人员对企业剩余价值的分享,应将其确认为利润分配。目前国际上对股权激励的会计处理以费用观为基础,主要的会计处理规范有国际会计准则委员会发布的《国际财务报告准则第2号——以股份为基础的支付》(以下简称IFRS2)和美国财务会计准则委员会发布的《财务会计准则公告第I23号——以股份为基础的支付(修订)》(以下简称SFAS.123R)。

利润分配观提出,按照现代企业理论,经理人股票期权的经济实质是企业经理人参与企业剩余索取权的分享,行权前的经理人成为企业的非股东所有者。因此,应将股票期权确认为企业的利润分配,而非确认为费用,以反映经理人股票期权的经济实质。这样,股票期权确认的会计处理将不影响利润表,从而也更有助于推动用公允价值法计量,以更科学地反映其价值(谢德仁和刘文,2002)。而费用观认为,企业实行股权激励计划是以股票或股权作为代价获得员工的劳动,为补偿员工将来要提供的服务而发生的一项经济利益的让渡。股权激励起到了契约的作用,是员工薪酬的一个重要组成部分(Guay,Kothari和Sloan,2003),它的授予实际上是公司与员工之间发生的一项特殊的交易,即公司通过运用股票期权的方式获得员工的未来服务,在行使期权的时候,以股票换取现金;而员工为企业提供服务,通过服务用自身的劳动为公司创造财富,从而获取劳动报酬,包括以股票或者期权支付的部分。同时费用观认为,股票期权是有价值的,公司获得的员工服务是有成本的,只是这项成本不是现金等资产的实际流出而是公司发行的股票期权,而且它是在公司使用资源之时产生的,无论其形式如何,都将对公司的经济效益产生影响。根据配比原则,公司在会计上必须对其进行确认与计量。当员工实际提供服务时,相当于企业消耗了这项资源,企业需要在确认权益性工具发出的同时确认资源的消耗,并确认为企业的费甩。因此,财务报表应当确认资源取得和消耗的情况,将股票期权交易的相关支出在员工提供服务的期间确认为企业的一项费用,并作为企业的成本列入利润表,从盈余当中扣除。这便是国际会计准则股权激励费用化会计处理的理论依据。

2006年2月15日,财政部公布了38项新会计准则,其中《企业会计准则第11号——股份支付》,规定了国内公司股权激励的具体会计处理方法。对于以权益结算的股份支付,该准则除未涉及市场条件和非市场条件下的不同会计处理以及权益工具授予的修改,未涉及有现金结算选择权的股份支付外,与IFRS2和SFAS.123R大致类似,确立了我国企业会计股份支付业务的会计处理应遵循以公允价值为基础,股份支付交易费用化的确认计量原则。对股权以公允价值进行计量,然后以费用的形式计入利润表中,这一会计处理对于我国上市公司的股权激励以及证券市场产生了重要影响。下面以伊利股份为例分析股权激励费用化会计处理的经济后果。

三、股权激励整体情况分析

(一)样本选取

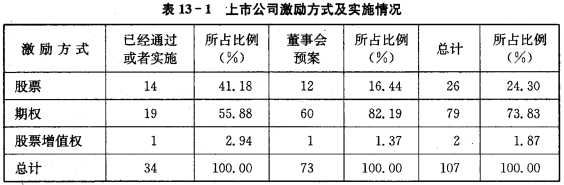

表13-1是至2008年6月30日为止,上市公司进行股权激励的方式以及股权激励计划的实施情况。传统的股权激励方式是股票期权激励,在股票期权方式上衍生出来的有限性股票、股票增值权、业绩股票等长期激励方式。但是从表13-1中可以看到,上市公司激励的主要方式还是期权,因此本章使用Wind数据库,以到2008年6月30日为止,以期权为激励标的物,以授予期权为股权激励方式的上市公司作为研究对象进行研究。

(二)描述性统计

股权激励上市公司的行业分布以及股权激励的规模,见表13-2和表13-3。

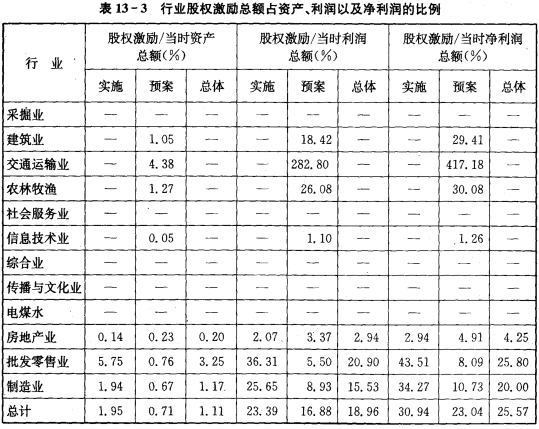

从表13-2中可以看到,已经实施股权激励的上市公司行业分布得比较集中,主要是传播与文化业、电煤水业、房地产业、批发零售业以及制造业,而公布股权激励预案的公司所在的行业则比较分散,而且公布预案公司股权激励总数的平均值虽然与已经实施股权激励公司的平均值相近,但是股权激励总数占当时总股本的比例却有较大幅度下降,由6.84%下降为4.36%。通过表13-3也可以看到,股权激励总数占当年资产总额、利润总额以及净利润总额的比例均值也发生了变化,分别由1.95%,23.39%和30.94%下降到了0.71%、16.88%以及23.04%。说明对于股权激励计划,上市公司变得更为谨慎。

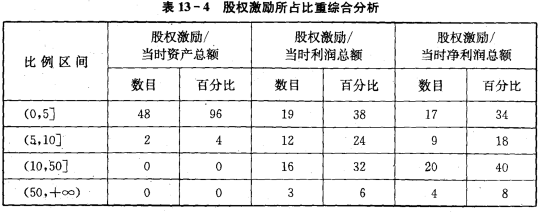

上市公司股权激励总额占股权激励计划公布当年公司资产、利润以及净利润总额的比例区间如表13-4所示。对于公司的总资产而言,股权激励数量所占比重并不是很大,在股权授予日股权公允价值对于总资产的比值,96%的企业都没有超过5%,仅有2家企业(伊利股份和海南海药)该比值超过了对于公司的利润总额以及净利润而言,仅有6%和8%的企业股权激励的总额所占的比重超过了50%。股权激励费用的应用如果产生5%及以上的变化,则说明这种影响是显著的(Street和Cereola,2004;Chalmers和Godfrey,2005)。因此,除了伊利股份以及海南海药之外,对于大多数正在实施以及将要实施股权激励的公司而言,股权激励计划中股权激励的数额对于公司资产并没有产生显著的影响。

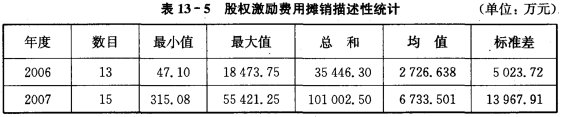

根据我国股权激励会计处理准则的规定,上市公司需要将股权激励确认为费用,并予以摊销。2007年部分实施股权激励计划的公司已经对于股权激励费用进行了确认与摊销,2006年以及2007年费用摊销的情况见表13-5。截至2008年4月30日,共有15家上市公司按照新企业会计准则在年度报告中较详细地披露了公司股份支付的会计处理,2007年管理费用(或者制造费用、销售费用)因实施股权激励增加额达到10.1亿元,均值为6 733万元;摊销金额不等,从315.08万元至5.542亿元,其中伊利股份当年摊销的费用总额最高。在这15家公司当中有13家公司披露了对于2006年的追溯调整,由于对于权益工具数量的估计不同,所以在每个等待期内摊销的数额也不相同,在2006年共摊销3.54亿元,均值为2 726万元,总额以及均值均小于2007年,各公司摊销的金额差别也很大,从47.1万元到1.847亿元,伊利股份当年摊销的费用最高。

四、案例背景介绍

(一)伊利股份公司

伊利股份(600887)是国家520家重点工业企业和国家八部委首批确定的全国151家农业产业化龙头企业之一,公司下设液态奶、冷饮、奶粉、酸奶和原奶五大事业部,所属企业80多个,生产“伊利”牌雪糕、冰淇淋、奶粉、酸奶等1 000多种产品,均通过了国家绿色食品发展中心的绿色食品认证。伊利雪糕、冰淇淋连续10年产销量居全国第一,伊利超高温灭菌奶连续7年产销量居全国第一,是国内仅有的年销售过百亿的两家奶制品生产企业之一。

(二)上市公司股权激励计划及其会计处理

伊利股份公司2006年12月28日第二次临时股东大会审议并通过了《关于中国证监会表示无异议后的〈内蒙古伊利实业集团股份有限公司股票期权激励计划(草案)>的议案》(以下简称股权激励计划)。该股权激励计划规定:伊利股份授予激励对象5 000万份期权,每份期权拥有在授权日起8年内的可行权日以可行权价格(13.33元/股)和行权条件购买一股公司股票的权利;自期权计划授权日1年后,满足行权条件的激励对象可以在可行权日行权。行权条件为:首期行权时,伊利股份的净利润增长率不低于17%且上一年度主营业务收入增长率不低于20%;首期以后行权时,公司上一年度主营业务收入与2005年相比的复合增长率不低于15%。并规定激励对象应分期行权,首期行权不得超过获授期权的25%,剩余获授期权,可以在首期行权的1年后、期权的有效期内自主行权。

此外,此前参加伊利股份公司股权分置改革的非流通股股东还承诺,在股权分置改革方案实施后,若公司2006年和2007年的经营业绩无法达到设定目标,出现下列两种情形之一:根据公司经审计的财务报告,当年较上年度净利润增长率低于17%或者公司当年年度财务报告被出具除标准无保留意见之外的审计报告,将分别向流通股股东追送一次股份,否则,将应向流通股股东追送的股份转送给公司激励对象,作为股权激励。非流通股股东将获得转增股份中的1 200万股于方案实施日划入第三方,用于追加对价安排。

从表13-3中可以看出,伊利股份股权激励计划中的股权总数占资产总额的比重要显著高于其他的公司;表13-4则显示伊利股份在2006年以及2007年因股权激励而确认的费用也是最高的。因此,在下面的分析当中,我们以伊利股份为例说明股权激励费用化会计处理的经济后果。

五、案例分析

(一)股权激励会计处理对于公司业绩的影响

国外关于股权激励的研究表明,股权激励费用化会影响美国企业的经营业绩(Botosan和Plumlee,2001;Revell,2004)。而Street和Cereola(2004)对于2000年英国、加拿大、法国、德国、日本和爱尔兰在美国上市的公司按照IFRS2的规定在预估报告书中确认的股票期权成本的研究表明,股权激励费用化也会影响在美国上市的国外公司的业绩,而且对于不同国家上市公司所产生的影响也不同。Chalmers和Godfrey(2005)以2002年澳大利亚证券交易所上市公司为样本,研究发现股权激励披露以及费用化对于澳大利亚20%左右的公司业绩会产生显著的负面影响,而且这种影响并不仅针对高速增长的企业或者某些特定的行业。此外,有研究表明股权激励费用化的影响会降低S&P500公司平均21%〜23%的盈余(Revell,2004),也有研究证明这种影响对于在美国上市的国外公司每股收益的影响大约在40%(Street和Cereola,2004)。这些研究表明,股权激励费用化的影响并不仅限于美国的企业,也不仅限于某些行业,而是会影响各国、各行业的上市公司,并且这种影响对于不同国家、不同行业的上市公司也不相同。

我国上市公司在新企业会计准则下的股权激励的会计处理也使股份支付的成本直接影响公司的损益。若同行业不同企业间采取不同的股权激励方式,或不同力度的股权激励,以及基于新企业会计准则采用新的股份支付处理方式,都会对于利润的绝对值和相对值产生不同的影响,影响公司利润相关的各项财务指标,增加2007年及以后年度的成本费用,从而减少未来会计期间的净利润,进而可能引发股价不同程度的波动。由此我们关注如下第一个问题。

问题1:股权激励费用化对于我国上市公司的业绩会产生怎样的影响?

伊利股份股权激励计划当中授予激励对象5 000万份期权,对于授予的期权,伊利股份使用考虑摊薄效应的B-S模型计算确定股份支付的公允价值,得到每份期权的理论价格为14.779元,因此伊利股份股权激励计划的总费用为73 895万元。在期权有效期内伊利股份实施了利润分配和发行认股权证等事宜,期权数量以及所涉及的标的股票总数发生了变动,截至2007年12月31日,伊利股份的期权数量调整为6 447.98万份,行权价格由13.33元/股调整为12.05元/股。但是按照新企业会计准则的规定,对于以权益结算的股份支付,按照授予日(授予日为股东大会批准日)权益工具的公允价值计入成本费用和资本公积(其他资本公积),不确认其后续公允价值变动;在可行权之后不再对已确认的成本费用和所有者权益总额进行调整。因此,伊利股份的期权费用总额没有发生变化。

2006年度伊利股份的相关指标达到行权条件,可以在2007年12月28日及以后可行权的数量为授予期权总数的25%;2007年度相关指标也达到了行权条件,授予期权总数的其余75%可在2008年12月28日及以后行权。伊利股份管理层可以在首期股权激励行权1年后全部行权,也可能分7年行权,即可以将股权激励费用在7年内逐步摊销。而伊利股份股权激励费用会计处理政策是对于2006年度的损益进行追溯调整,摊销股权激励费用总数的,确认总额为18 473.75万元;2007年摊销剩余的75%,确认总额为18 421.25万元,同时确认资本公积中以权益结算股份支付的累计金额73 895万元。即对于股权激励的总费用,伊利股份在2006年和2007年全部进行了确认。

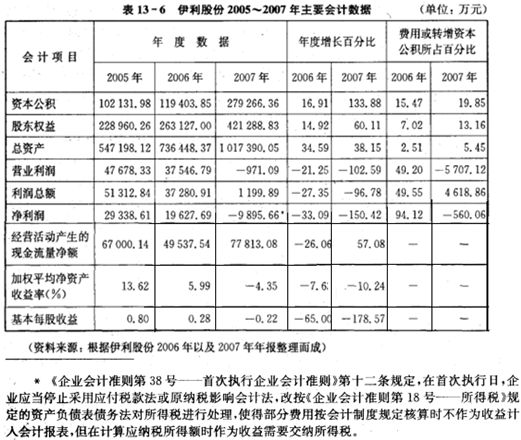

伊利股份主要会计项目2005〜2007年年度数据以及股权激励费用摊销所占的比重如表13-6所示。表13-6表明伊利股份2006年、2007年股东权益以及总资产均保持较快的增长,股东权益分别比上年增长14.92%和60.11%;总资产分别比上年增长34.59%和38.15%。说明股权激励的费用化会计处理并不影响伊利股份公司的实际经营状况。但是,与此形成鲜明对比的是利润总额以及净利润等指标的大幅度下降,2006年与2005年相比,利润总额下降27.35%,2007年利润总额由2006年的37 280.91万元下降为1 199.89万元,下降了96.78%;2006年加权平均净资产收益率由2005年的13.62%下降为5.99%,减少7.63个百分点;2007年则继续下降到-4.35%,与2006年相比,下降了10.24个百分点;2006年每股收益由上一年的0.80元下降到0.28元,下降了65%;2007年下降到-0.22元,下降了178.57%。由此可见,股权激励费用化对于伊利股份业绩的负面作用。

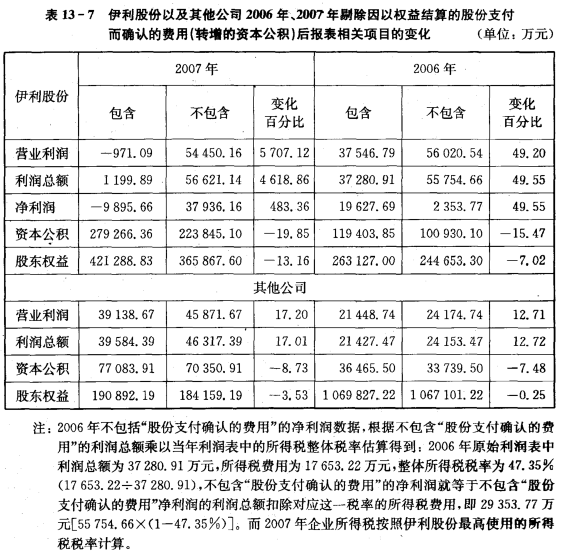

表13-7显示了因股份支付而确认的费用对于伊利股份以及其他公司相关指标的影响。如果剔除股权激励费用的影响,进行股权激励的上市公司2007年营业利润均值和利润均值会达到45 871.67万元和46 317.39万元,将分别上涨17.20%和17.01%;2006年营业利润均值和利润均值将分别达到24 174.74万元和24 153.47万元,分别上涨12.71%和12.72%。当然资本公积均值和股东权益均值会有所下降。伊利股份如果剔除因以权益结算的股份而确认的费用则会使2007年营业利润、利润总额以及净利润达到54 450.16万元、56 621.14万元以及37 936.16万元,将分别增长5 707.12%,4 618.86%以及483.36%;2006年营业利润、利润总额以及净利润也将分别达到56 020.54万元、55 754.66万元和29 353.77万元,将增长近50%。与其他公司相比,伊利股份股权激励费用的应用对于相关指标产生的影响是非常显著的。因此,通过上述分析我们可以发现,股权激励费用的会计处理不会影响公司的主营业务的经营状况,公司整体价值不会发生变化。但是股权激励费用化对于我国上市公司的利润相关指标会产生负面影响,2007年该费用对于营业利润和利润总额的影响为17%左右,2006年该费用追溯调整对于营业利润和利润总额的影响为12.7%左右。摊销的费用根据各公司会计处理的不同,对于公司业绩影响的程度也不同,与其他公司相比,该股权激励费用对于伊利股份公司业绩产生的负面影响最大。

(二)股权激励会计处理的市场反应

Aboody(1996)认为股权激励对于股票价格会产生两种影响:稀释效应(Dilution Effect)和激励效应(Incentive Effect)。即,一方面,发行股票期权引起的稀释作用对于股票价格会产生负面影响;另一方面,股票期权对员工的激励作用会对股票价格产生正面影响。有的研究表明,股权激励的费用化会使投资者认为股票期权的稀释作用大于它的激励作用,因此市场价值与期权费用化的披露成负相关关系(Aboody,1996;Aboody等,2002),使股票价格与以股票为基础的薪酬成本费用化负相关(Aboody等,2002;Li,2003)。也有研究得到不同的结果,这些研究认为高管股权激励会促使管理者进行风险投资(Smith和Watts,1992;Gaver和Gaver,1993),而上市公司确认股权激励的费用会减少投资者预期的不确定性(Freeman和Larsen,1997),因此市场会产生正向反应,或者市场更愿意将期权的费用作为一项资产而不是费用看待,因此市场价值与股票期权费用化之间是正向相关关系(Bell等,2002)。Rees和Stott(1998)和Bell等(2002)的研究支持了这种结论。而Aboody,Barth以及Kasznik(2004)的研究又有所不同,他们认为,首先确认费用的企业在市场中有显著为正的异常报酬,特别是,如果公司说明是为了增加财务报告的透明度而进行费用的确认,则市场反应会更为强烈;而之后进行确认费用的公司,市场反应并不显著。根据这些发现和其他的分析,可以得出,早期的确认公告会被市场解释为公司未来有较好前景的信号,而后期确认的公告则被认为是在未来会被强制执行的会计变更。

目前国外的理论与实证研究对于股权激励费用化的市场反应并没有一致的结论,而在我国,股权激励费用的会计处理会影响公司的会计盈余等相关指标,从而会影响我国上市公司的业绩。而在我国的证券市场中,会计盈余在会计信息中被认为是最重要的概念和指标(赵宇龙,2000),会计盈余及其相关指标当前及预期信息的变化,很有可能会引起股价的波动。因此,我们关注如下第二个问题。

问题2:市场对于上市公司股权激励费用化会产生怎样的反应?

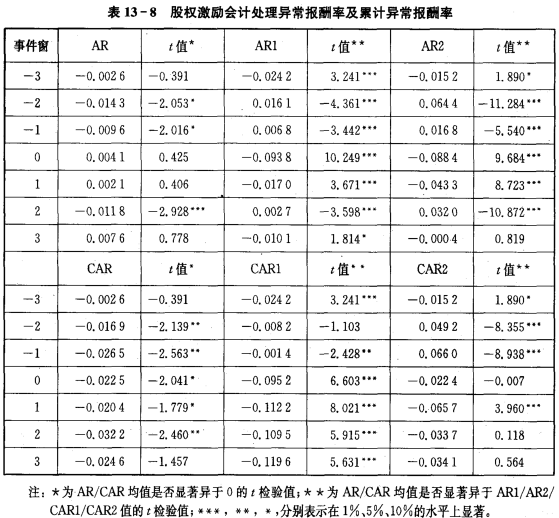

本章使用事件研究法来比较研究伊利股份与其他股权激励公司股权激励费用化会计处理的市场反应。2006年2月15日财政部公布新企业会计准则,并于2007年正式实施,因此本章选取2007年我国沪深A股对股权激励进行了费用化会计处理的上市公司为研究对象,共得到19个样本数据。所需的数据来自Wind数据库以及上市公司资讯网。样本的选择标准是上市公司在2007年年度报告当中按照新企业会计准则的要求对于股权激励予以了费用化,同时在证监会指定的信息披露媒体上公告过股权激励费用化对于公司业绩的影响。如果公司存在多次公告的,以第一次公告日为准。

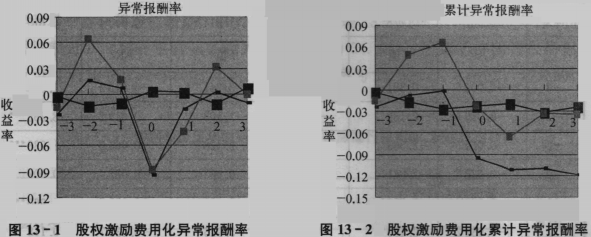

事件定义为股权激励费用对于公司业绩影响的首次公布,公告日为事件发生点。为了保证研究的稳健性,本章分别选择了不同长度的事件窗,由于不同的事件窗得出的结论相近,因此这里仅显示(-3,3)为事件窗进行分析的结果,即公司公告前后三个交易日的异常报酬率以及累计异常报酬率。同时,为了更好地分析费用化会计处理的市场影响,本章根据股权激励费用的会计处理对于上市公司业绩影响程度的不同,将全部样本分为两部分:股权激励的费用导致公司亏损的上市公司以及会计处理未导致公司发生亏损的上市公司,并且对于伊利股份的情况进行了单独的说明,具体见图13-1和图13-2。

图13-1和图13-2是上市公司股权激励费用公告前后3日的异常报酬率与累计异常报酬率,其中,AR为股权激励会计未导致公司亏损的样本在事件窗内的异常报酬率;AR1为伊利股份在事件窗内的异常报酬率;AR2为股权激励会计处理导致公司发生亏损的样本(包括伊利股份和海南海药)在事件窗内的异常报酬率。CAR为股权激励会计未导致公司亏损的样本在事件窗内的累计异常报酬率;CAR1为伊利股份在事件窗内的累计异常报酬率;CAR2为股权激励会计处理导致公司发生亏损的样本(包括伊利股份和海南海药)在事件窗内的累计异常报酬率。

从图13-1、图13-2以及表13-8中的AR与CAR可以看到,对于未导致公司亏损的股权激励费用,市场在公司公告的前二天会产生比较显著的负向异常报酬率,而显著为负的累计异常报酬率会持续到公告之后的第二个交易日。表明公司的股权激励费用虽然没有导致公司发生亏损,但是投资者对于股权激励费用确认对公司业绩的负向作用做出了反应,而随着市场对于公司会计处理公告信息的吸收,这种负向反应会逐渐减弱,通过表13-8可以看到,CAR在公告之后的第三个交易日就不再显著。

对于伊利股份的预亏公告,市场反应又有所不同。在公司公告前,市场并没有产生负向的AR,在公告当天以及公告之后的第一个交易日产生了比较显著的负向异常报酬率,而且市场对于伊利股份预亏公告反应的强度要大于市场对于未导致公司亏损的其他公司公告的反应,图13-1、图13-2以及表13-8显示,在伊利公告日之后,伊利股份的异常报酬率以及累计异常报酬率的绝对值最大,从公告日当天开始伊利股份的累计异常报酬率显著低于其他未导致亏损的公司公告的累计异常报酬率,即市场对于导致伊利股份公司亏损的激励费用产生了显著的负向反应,而且这种负向反应的持续时间比其他公司反应的持续时间长,显著的累计异常报酬率会持续到公告之后的第三个交易日。通过上述分析,我们发现,市场对于上市公司的股权激励费用会产生负向反应,反应的程度与激励费用对于公司业绩的影响成正比,即相对于没有造成公司亏损的公司,由于股权激励费用而造成亏损的公司会引起市场更加强烈的负向反应。

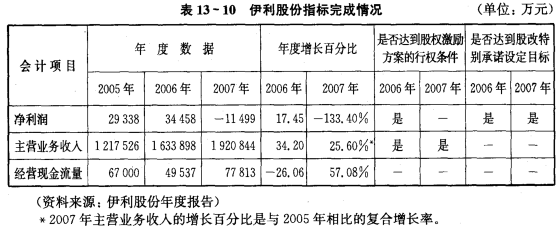

伊利股份在公告日的前两天异常收益率逐渐下降,在公告当天达到最低,可能的原因是市场提前获知了预亏公告的内容而做出的反应。市场在伊利股份预亏公告当日有显著的负向反应,这种负向反应比其他的公司更为强烈,可能的原因是市场对于股权激励费用导致公司亏损做出的反应,而股权激励行权指标的不恰当则加强了这种负向反应。伊利股份股权激励计划行权指标及完成情况见表13-9和表13-10。表13-9显示,伊利股份在2006年之前的连续2年,其净利润的增长率都在20%左右,主营业务收入的增长率更是在40%左右。而股权激励方案首期的行权指标仅仅是17%和20%,首期以后的行权仅为15%的主营业务收入的复合增长率,可以说股权激励的行权条件极低,根据伊利股份的历年情况来看,高管可以轻而易举地获得股权激励。事实也如此,正如表13-10所示,在2006年净利润的增长率为17.45%,主营业务收入的增长率为34.20%,达到了首期行权指标。2007年主营业务收入与2005年相比,复合增长率为25.6%,大大超过了15%的行权指标,也达到了行权条件。

2007年伊利股份由于股权激励而导致亏损,但是根据《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于确定股权分置改革方案及股票期权激励计划中的业绩考核指标计算口径的议案》的规定,股权分置改革方案追加对价安排涉及的业绩考核指标——净利润应为剔除股票期权对当年利润影响数后的净利润。伊利股份2007年归属于母公司所有者的净利润为-11 499万元,公司股票期权的会计计量对2007年净利润影响数为-55 421万元,剔除该因素后,公司2007年净利润为43 922万元,比2006年剔除股票期权影响因素后的净利润为34 458万元,增长了27.46%,因此管理者同样很轻松地达到了股权分置改革方案追加对价安排的经营业绩指标。

根据表13-9和表13-10历年指标所示,在实行股权激励计划之后,伊利股份经营业绩的增长速度并没有因此而得到提升,伊利股份2006年的净利润以及主营业务收入的增长百分比反而均比过去两年下降,如2006年的增长百分比要比2005年增长的百分比下降5个百分点左右,2007年的净利润以及主营业务收入更是产生了亏损。

虽然股权激励费用化导致的亏损只是一种账面亏损,但是伊利股份设定的股权激励行权条件非常低,使得伊利的髙管可以轻而易举地获得了公司的股票期权,使股权激励并没有真正地起到对于管理者的激励作用。而在另一方面,公司却出现了巨额的亏损,业绩的大幅度下降影响了投资者的利益,因此市场在伊利股份公告当日产生了强烈的负向反应。而在公告交易日之后,预亏公告的信息逐步被市场吸收,部分股东开始关注伊利股份长远的发展趋势,由于伊利股份在2007年已经将股权激励费用全部进行了摊销,伊利公司在未来将不再受该费用的影响,这对于公司未来业绩是一个利好消息,市场因此产生了正向反应,异常报酬率逐渐上升,并且在公告后的第二天达到了正向收益率。因此产生了如图13-1和图13-2中显示的变化趋势。

(三)上市公司的反应

国外学者认为股权激励费用化的经济后果除了公告日股票价格产生反应(Dechow、Hutton和Sloan,1996;Espahbodi等,2002)之外,还有为了避免费用的确认,上市公司对于股权激励的重新定价(Carter和Lynch,2003)以及对于股权激励计划的变更(Seethamraju和Zach,2003)。因此,我们关注如下第三个问题。

问题3:如果股权激励费用会影响公司业绩并引起市场的反应,我国进行股权激励的上市公司又会做出怎样的反应?

据《证券市场周刊》了解,一些上市公司在制定股权激励方案时,并未考虑到新企业会计准则中《企业会计准则第11号——股份支付》的影响;同时,股权激励方案上报证监会后,也出现证监会提高股权激励行权标准的情况,但同样未考虑到新企业会计准则费用化的影响。而对于发行股票期权的激励方式,新《企业会计准则》中明确规定要予以费用化。股权激励的这种会计处理引发了重新审视股权激励的成本问题,这样,一些股票期权公允价值巨大的上市公司,会对未来年度利润造成较大程度的负面影响,对于上市公司激励选择会产生影响。对此,一些上市公司试图通过重新制定股权激励价格、修改与调整股权激励方案来解决因新企业会计准则带来的激励困境。也有的研究认为,公司对于股权激励重新定价是想在财务报表收益与信誉成本之间进行平衡,来决定重新定价的时机,以获得较为有利的会计处理(Carter和Lynch,2003)。比较表13-1和表13-2实施中的股权激励以及董事会预案,可以发现,董事会预案要比实施中的股权激励方案在激励股份所占比例方面有较大幅度的下降,这里不能排除股权激励费用化的会计处理的影响。

从2006年年末开始,部分上市公司对于股权激励方案进行了重新定价与变更。2008年3月4日,浙江龙盛(600352)公布了重新制订的股权激励计划,大幅度提高了股权激励的行权价,潜在收益较原方案大幅减少。2006年12月,2008年1月,2008年3月,中兴通讯(000063.SZ)、美的电器(000527)、华海药业(600521)分别宣布了修改后的股权激励方案,相比之前的方案,新股权激励计划不仅提高了期权的行权价格,而且新方案股票期权发行的数量有所减少,减少了期权数量相对于股本总额的比例。2007年12月,上海家化(600315)审议通过了经修改的股权激励方案,与从前的方案相比,修改后的激励方案激励对象授予股权的数量大幅下降,提高了对激励对象的要求,同时锁定期和解锁期也有所延长,此外,计划还增设了关于员工的限制。2008年1月,东百集团(600693)则发表公告称,由于管理层激励计划在实施过程中,存在各方股东利益平衡上的困难,完全取消了股权激励计划,转而改成限制性股票激励。

上述六家公司新方案的最鲜明特点是,要么大幅提高行权价格,要么减少了股权激励的数量,或者两者兼而有之,甚至取消了股权激励的方案。与旧方案相比,新方案使得上市公司股权激励的费用有较大幅度的下降,对于公司未来业绩的影响也大幅度下降。而在伊利股份的预亏公告引起投资者的质疑之后,伊利公司也很快做出了反应,一方面通过公司的工作人员向广大股民进行解释,表明确认股权激励费用是会计政策的规定,造成预亏只是由于会计准则本身的制度造成的,而不是公司出现经营性的亏损,并没有对公司的基本面产生不利影响,公司的运转、盈利能力等都一切如常,即没有影响公司现金流,也不会影响公司未来的发展;另一方面根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,对公司2007年年度报告中有关股份支付的会计处理进行了修改。

六、结论

本章结合《企业会计准则第11号——股份支付》,以伊利股份为例研究了股权激励费用化会计处理及其引起的经济后果。研究结果表明,股权激励费用化会计处理并不会影响公司的主营业务经营状况、公司实际的经营能力,也不会影响公司的资产质量,公司整体价值不会发生变化。但是期权费用对每期的净利润有着直接的影响,从2007年开始的每个资产负债表日,实施股权激励的公司都需要根据最佳估计对股权激励产生的当期费用予以确认,这直接造成了对当期利润的冲减,会降低上市公司的营业利润以及利润总额。本章研究表明,上市公司确认的费用均值会使得公司的平均营业利润下降I7.20%,使平均利润总额下降17.01%。市场对于股权激励费用的这种影响会做出反应,而且反应的程度与激励费用对于公司业绩的影响成正比,与其他公司相比,对于费用化导致公司亏损的上市公司,市场会产生更大的负向反应,股权费用造成的亏损越大,市场的这种负向反应越显著(如伊利股份)。同时股权激励的费用化有可能引起上市公司对于股权激励方案的修改,要么大幅提高行权价格,要么减少了股权激励的数量,或者两者兼而有之,甚至取消股权激励的方案,以降低股权激励的费用,减弱其对于公司未来业绩的负面影响。

一般而言,如果股权激励计划中的权益总额不超过公司资产总额的5%,股权激励费用分散摊销,则股权激励的会计处理虽然对于上市公司的业绩会产生负面影响,但是并不会使公司产生亏损,也不会引起市场强烈的反应。但是,如果上市公司的股权激励计划设定的行权条件极易完成,同时设定数额巨大的授出权益总额,则公司管理层可能不通过努力就可以获得高额的股票或者股票期权,使股权激励计划完全失去了对于公司管理层的激励目的,而且管理层有可能为了保证能够在未来通过股票期权获得收益而进行盈余管理,对于股权激励费用进行集中摊销。不符合公司情况的股权激励方案以及股权激励费用会计处理对于公司的经营业绩会造成负面影响,并且会进一步引起公司股票价格的剧烈波动。